時光的洪流持續的摩擦歲月的痕跡,但卻抹刷不了存在的意義

如同河流磨平石頭的稜角,卻帶不走他本身

雲中街的景固然斑駁了許多

但剖開歷史的一角一看,依舊是那熟悉的

用日曆擦拭被時針劃破的傷口

帶著您所寶貴的回憶

與我們用回憶交換未來吧!

展覽簡介

展覽構想

於「雲中街的記憶」展覽中,您將走入雲中街日式宿舍的日常,透過一封封信件了解那些被時間掩蓋的生活故事,也藉此打破對警察的嚴肅印象,從中看見溫馨、幽默與感傷的情感連結,進而發現這裡不僅僅是冷冰冰的建築,而是承載無數回憶的人文空間。

本展覽宗旨在於喚醒觀眾對人文價值的珍視,在現代發展之下,諸多具有人文意義的場域和文化,往往因利益而被忽視或遺棄,因此我們透過雲中街日式宿舍的故事,邀請您重新思索這些記憶的珍貴與人文資產存在的意義。

時光郵箱

郵箱,一座穿越時空的橋,串連起雲中街的過去、現在和未來,信箱不只是用於傳遞訊息,而是裝滿了記憶和情感的載體,讓不同時代的人們也能互相交流,找到彼此的共鳴。

「過去信箱」代表了歷史對現代的訴說,透過信封中的故事、象徵圖像與氣味,了解雲中街曾經發生的故事,聆聽來自過去的聲音。

「未來信箱」象徵對未來人文價值的託付,邀請觀眾將當下對人文價值的反思寫下,傳遞給未來的雲中街,透過本展覽,我們希望您成為故事的承載者,與雲中街的記憶共鳴並延續這份情感。

故事探索

一個有關下午茶的故事…

西元1955年(民國四十四年)王玲姿出生於斗六市,至今七十年當中只有十年不在斗六市生活,在她記憶中,大人們每日都會聚在12號宿舍的緣側喝茶聊天,上午是先生與朋友們的小聚,下午時段,則「媽媽幫」拿出家中的小食一同聚會聊天,這在當時是雲中街警官與眷屬們日常休憩的方式·展現出鄰里間緊密融洽且親密的關係。

一個有關蘋果的故事…

王玲姿的老家見證著雲中街的潮起潮落。

幼童時期的她穿著皮鞋,手裡拿著紅蘋果加上有照片的存證,在當年的時代是一件相當難得的事情,因家庭經濟上較為寬裕,在學校用餐時會有騎著腳踏車的老兵到雲中街周遭幫忙載好幾個學童的便當到學校,這是雲中街每個家庭為自家小孩準備的飯菜,但不是所有家庭都有能力負擔,而她當時的同學因經濟清寒,羞於打開飯菜單薄的便當,她發現後,便將自己的配菜分享出去,而後來這位同學將此銘記在心,在偶然一次的相遇,他買了貴重的禮盒向王玲姿表達感謝。

也許,這就是來自鄉鎮的人情味吧,過去的照片雖會逐漸泛黃,但那樣的人情依然會流動長存。

一個有關金剛纂的故事…

它怎麼了…

關於12號宿舍有一個「女婿樹」的故事,其學名為金剛纂,俗稱火巷樹,這棵樹是西元1995年(民國八十四年)由鄭奶奶的女婿贈予的聘禮,火巷樹身為中藥材且代表的意義為祝福長壽,鄭奶奶將其種下後,火巷樹成長至今已約七十年,因此王玲姿取其特別之名。

一個有關酒的故事…

在當時住戶身分雖多為警察,可王玲姿家中仍遭到小偷闖空門,屋內被翻得凌亂不堪,爸爸的好酒也被洗劫一空,當時並沒有警民合作的警鈴設備,這件事最終也不了了之。

一個有關老榕樹的故事…

西元2024年7月24日及25日強烈颱風凱米襲台,在雲中街生長60年的老榕樹被連根拔起,倒塌在後排兩棟宿舍上並壓垮了石牆,颱風離開後約一層樓高的樹根被連日鋸斷、搬運,老榕樹就此消失在雲中街上。

記憶日曆

日期,不再僅僅是一天的標記,而是記憶的延續與時間的縮影,這些日期中的點滴,不僅展現了日常生活的無數細節,也呈現出人們對生活的熱愛、對彼此的關懷,透過它,我們得以重新認識這條街的靈魂,並以未來的日曆視角期待雲中街日後發展的可能性,同時激發您重新審視現代生活中的人文價值。

生態瓶與雲中街的串聯

蝸牛的緩步

象徵著雲中街居民在歲月長河中逐漸累積的回憶與情懷,無論時光如何推移,這些回憶最終都成就了今日的雲中街,透過這樣的意象,呼籲珍視人文價值,記住故土的記憶,並尊重那些過去,因為它們塑造了現在的我們。

生命的再生與延續

蕨類的茂盛與細膩,如同建築中的人文記憶,用細緻的蕨去編織居民的故事,承載著住戶生活的記憶故事,包括最為重要的宿舍和老榕樹,而蕨類也與日式庭園的美學、自然和諧的理念相契合,望能在生態瓶呈現出一種時光靜好的氛圍。

雲中街的過去

警察宿舍之興建與落成

西元1920~1937年

落成後,作為在地警察與眷屬居住用途。

關鍵事件

時間序

1.拖吊惹民怨

西元1997~2004年

因民怨四起,議員林慧如要求縣政府將此地改建地下停車場,期間也經歷1999年的921大地震導致許多原住戶搬遷,在2004年斗六市公所市務會議上,縣政府也已編列八千萬預算輔助遷移,隨後,部分建築拆除,此地成為西市場旁最大停車空間。

2.登錄歷史建築

西元2005年9月12日

經提報後認定其具歷史建築價值,將雲中街12、14、16、18號與雲林路一段75巷3、5、7、9號以及雲中街9巷12、14號,登錄為宅第類歷史建築。但2006年初仍經歷縣議員李建昇到現場抗議,反對保存雲中街日式宿舍之事件,同年也展開保存維護再利用計畫之執行。

3.保存維護再利用計畫

計畫分四期工程執行,由2009年(第一期)至2014年(第四期)陸續完成主體歷史建築修復工程。

4.商業進駐

西元2012年至今

以OT、ROT、BOT等多種方式委外經營或者公辦民營,2016年范特喜微創文化接手經營,現今屬於雲林縣政府。

歷史變遷

民國94年9月12日,雲中街日式宿舍公告登錄為歷史建築,範圍涵蓋雲中街12、14、16、18號,雲林路一段75巷3、5、7、9號,以及雲中街9巷12、14號。這些宿舍屬於公有財產的官舍而非公共建築,且臺灣經歷日治時期等,行政單位和組織頻繁變遷,官舍名稱也屢次更動,因此史料記載較少。此外,日式宿舍的分布間接反映了殖民時期政治、經濟與文化的影響與拓展,這些宿舍群成為臺灣歷史文化的重要見證。

[定位]

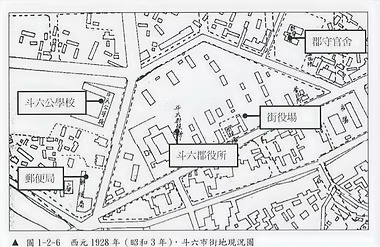

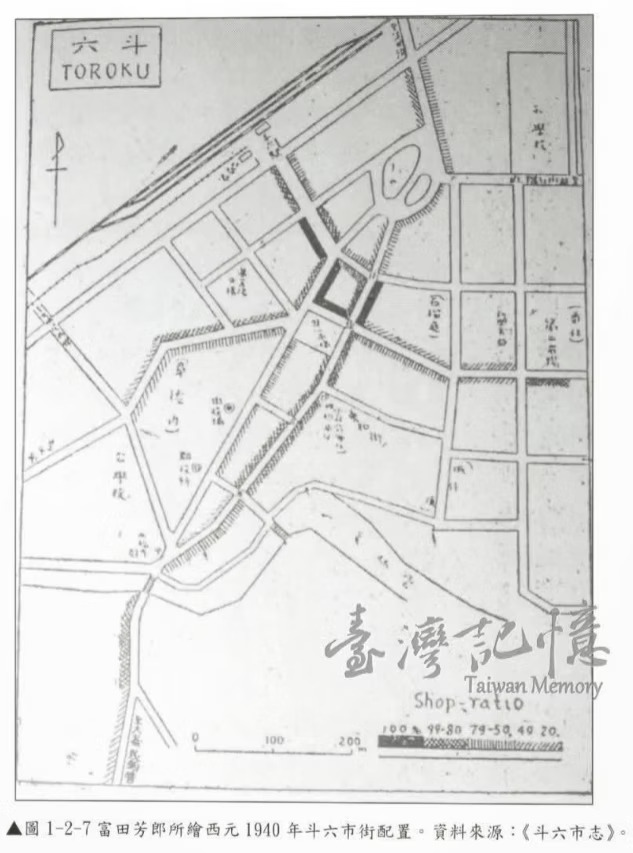

日本政府登臺接管期間斗六發生地區型動亂,使殖民政府對斗六街庄特別重視,並設置了「郡役所」與「舊雲林廳」,使此區域於清代及日治初期成為雲林的行政中心,尤其是日本步兵單位的駐紮,顯示殖民政府急於穩定當地的重要意圖。

[興建年代]

根據街廓圖與文獻,宿舍群位於由中山路與雲林路圍成的梯形範圍,該地區至日治末期仍是雲林的行政中心。郡役所與街役場分別於1920年和1926年興建,宿舍群應為同時期建造,但具體年份不明。

[生活變遷]

在登錄為歷史建築前,警察宿舍已無人居住,登錄後經保存維護再利用計畫調查相關人士與斗六退休警察協會的退休警察,進一步分析這些空問、時間與人的關係,發現其所有權由警察局移交至縣府文化處,原建築資料遭銷毀,宿舍群的歷史資料主要來自其他未登錄建築。從水電使用紀錄看,該宿舍群在民國82至90年逐漸停止使用,進入閒置狀態。

[使用對象]

宿舍居住者包括警局長與警員,除警局長之宿舍建築空間和庭院較大之外,階級差異並不明顯,因此推斷分配方式依先來後到,而警員若有眷屬則優先申請宿舍,並可由遺眷繼承居住權。

雲林縣警察局過去針對其所屬所有宿舍群進行普查雖然六棟的歷史建築資料已被銷毁,但可從本宿舍群其他未被指定為歷史建築的宿舍資料中,了解居住宿舍者的房屋坪數、單位職別與配置的時間,甚至可以知道原先日式宿舍在經過不同民情的使用下產生的空間變化。

雲林縣警察局過去針對其所屬所有宿舍群進行普查,

雖然六棟的歷史建築資料已被銷毁,

但是可以從本宿舍群其他未被指定為歷史建築的宿舍資料中,

了解居住宿舍者的房屋坪數、

單位職別與配置的時間,

甚至可以知道原先的日式屋舍,

在經過不同民情的使用下產生的

空間與變化。

[居住意願與搬遷]

西元1998年,因雲中街道路開闢後將房舍後半段拆除,導致原先的衛浴、廁所、廚房等機能受到影響,住戶生活品質大大降低,並可能破壞到屋頂結構導致後來坍塌、改建成鐵皮屋頂與牆身;西元1999年921大地震造成警察宿舍整體屋身結構破壞,許多住戶因難以居住而遷移進而閒置。

另外,警員若有眷屬則優先申請宿舍,夫歿妻可續住但子女無繼承權,上述因素以及時代的變遷,無新進警員入住,日式宿舍從而逐漸沒落。

[時代變化與改建 ]

在經歷登錄與修復前可見,日式宿舍原為木造建築但經年累月的改建使其樣貌多樣且複雜,其原先之設計為針對日本公職或公營事業人員的日式傳統住宅,功能與臺人有明顯差異,而後經歷現代化,部分建築保留了現代化設施並曾使用便宜簡單的方式修繕,如地板改成硬水泥鋪面、以鐵皮和美耐板補強,也為適應台灣副熱帶環境增設紗門窗、雨庇,種種行為導致許多傳統活動形式一同消失。

回到現在的雲中街日式舊警察宿舍群,經過文資的努力推動及捍衛,成功登陸為歷史建築,擺脫變成地方停車場的命運,現在的雲中街警察宿舍群已被重新整頓,閑置狀態的屋舍重新再利用,進駐許多文創店鋪、市集開張,變成許多人喜愛的文青活動點,原本似廢墟的建築物以及周遭雜草重生的環境也經過一番努力整治,變成現在的斗六觀光景點之一,經過完善的修繕維護、不斷進步的空間規劃、文化保存推動計畫,讓雲中街蛻變成如今的新風貌。

保存現況/課題Documenting the current situation

現況與保存

1937年日治時期建造的木構建築群,在經過雲林縣政府的保存計畫後,幾棟日式宿舍重新將原先的韻味展現與大眾,現今除了文創商家進駐之外,雲中街日式宿舍舉辦表演活動、文創市集於聚落中,讓此地成為雲林縣內第一個有商業發展的文創聚所,作為在地青年創意與發展基地。

使用中的建築因為有人進行維護能減緩其損壞的情形,整體能維持在一定的穩定水平,不過出入口的木門卡頓、階梯老舊不穩、汙水管外漏等,顯示其在安全和定期維護上仍需努力。

其中也有部分未使用之建築狀況相當不好,除雜草叢生、落葉滿堆外,玻璃窗戶破碎、外牆木板損壞、鐵皮被樹木壓到變形,被隨便丟棄垃圾,與一旁修繕過的宿舍群形成對比。此外,人行道與草木環境雜亂,也常有汽機車停放在違規處阻礙交通,急需維護和規範。

課題研究Subject Study

課題與挑戰

雲中街日式宿舍聚落群之進駐商家各有特色,但整體發展仍需加強,首要課題是此地之人本、建築之理念和價值觀是否有被設計規劃於商業經營策略中,次要才是加強觀光宣傳與社群影響力,以增加人潮並提升商業價值。

建築特色

01宿舍類型與配置

日治時期所興建的宿舍,因所屬單位的職員人數眾多時,因此宿舍區的建築會呈現「簇群化」的型態。 建築類型包括獨棟、雙併、四併與五併等。而此次所調查的六戶宿舍中,包含一棟獨棟宿舍、雙併的一棟、四併等類型。這些類型並非偶然,而是都具有形制上的意義。

02 構造特色

一號宿舍

為切妻造屋頂,現況已用鐵皮包覆。屋架型式為「和小屋」,屋架數有四架。

三號宿舍

含屋頂修復前倒塌嚴重,已無法看出星頂過去的標貌,只能就現場殘存的屋而推測,主要屋頂原本應該有四面屋坡,比較可能為「客棟式」或是「入母屋」的屋頂樣式。

七號及九號宿舍

以屋頂來看,七號及九號宿舍是一棟雙併式的建築。宿舍各有主要屋面,藉由雨戶押入空間做為屋面連接處,屋面排水在兩戶連接的側邊。

十六號及十八號宿舍

而在歷史建築登錄名冊中的「雲中街十六號宿舍及十八號宿舍」,為四併的住宅形式。其登記地址為中山路八十六巷十二號及十四號。十六號宿舍緊鄰兩側建築物,加上後院增建密集,使得戶外空問只剩前院部分。十八號宿舍位處四併的最邊間,庭院空間呈現L型,十六號宿舍緊鄰兩側建築物,加上後院增建密集,使得戶外空問只剩前院部分;十八號宿舍位處四併的最邊間,庭院空間呈現L型,後院原有增建物已損壞。

主要構造與材料

建築群以宿舍用途為主,使用「和小屋組」作為主要屋架形式,配合軸組之工法特色,能夠兼具承重且更自由的進行平面空間規劃。

為了建築的自然換氣以及木構造防潮、蟻害等,基座材料以磚石為主,使用八塊紅磚堆砌為床束墊高。

03 室外空間特色

從建築物立面來看可以看到日式建築在自然氣候的應對,雙重屋簷的構造方式,側立面懸山部分則形成人字形封簷板。窗台上斜面收邊、基座設置通氣口..等,皆是為避免受到自然氣候破壞,以保護內部木構架。 日式宿舍除了建築本身外,戶外庭園也是日式宿舍的特色之一,在三號宿舍庭園中,留有石塊圍塑而成的池泉,附近還有排列些許石塊的殘跡,當時應該有完整的庭圍造景。

木造建築之外牆沒有重量的傳遞,因此立面處理方式自由,外牆使用日式建築常見的雨淋板構造,內層則為編竹夾泥牆。

雲中花絮

發掘雲中街的故事與人文價值

探索雲中街:歷史與當代的交匯

在初步調查雲中街的過程中,本組被這片日治時期建築的懷舊氛圍深深吸引,感受到歷史的厚重,但隨著時間的推移,這片區域也顯露出一些問題,例如安全維護不足和交通混亂等現實問題,使本組意識到其在現代化進程中的困境,「雲中街的文化資產是否正受到現代發展的忽視?」,這也成為我們後續深入思考的起點。

斗六舊城區展覽:故事的再現與互動

在進一步了解雲中街後,本組通過訪談王玲姿女士,聆聽她所分享的故事,並以這些寶貴的回憶做為展覽主軸,設計了斗六舊城區的展覽,展覽以具趣味性字眼的可翻式展版和土味情話籤筒互動設置的方式,讓觀眾產生好奇,進而親自翻閱展版去了解雲中街的生活點滴,增添展覽的趣味性與情感聯繫,透過這樣的互動,本組希望觀眾不僅能夠了解過去,更能與雲中街建立情感連結。

中央市場展覽:喚醒人文價值的珍視

經過一段時間沉澱後,系上與關友人理事長合作,於中央市場舉辦了一場藝術性質的展覽,回顧前次斗六舊城展覽,本組發現那樣的互動方式無法有效地讓觀眾產生情感連結,因此我們再次深入思考展覽的核心與製作方式,在此次展覽中,我們加入了五感體驗,並將展覽的核心聚焦於人文價值,以詩詞填寫引導觀眾在參觀的過程中主動思考人文資產的意義與重要性。

透過這一系列的探索與展覽,本組希望能夠引起觀眾對雲中街及人文價值的關注、重視與省思,本組認為,這些文化符號與故事不該被商業利益輕易取代或拋棄,因為其中記載著人類的情感連結、生活軌跡與歲月痕跡,每一段故事、遺留物件,皆是時間刻畫下的印記,見證我們如何相互連結、如何與這片土地共存,因此我們理應共同保護這些珍貴的文化資產。