展覽對我來說,不只是把拍好的作品貼上牆,而是讓那些關於東市場的記憶,有一個可以被重新看見的地方。在我拍攝與訪談東市場的過程中就一直在思考,如果有一天這個地方真的不見了,要用什麼方式把它留下來?而展覽,就是我找到的一種形式。

這次展覽的核心,是一個讓觀者「走進去」的空間。展場的正中央,是市場裡最常見的物件元素擺放了十一個裝水果的籃子,成為放置老物件照片平台的基座。上方的照片,是生活中你我曾經見過但不會特意去留意的那種畫面。或許正因為如此,它才顯得那麼真實讓人不禁停下來回想起什麼。

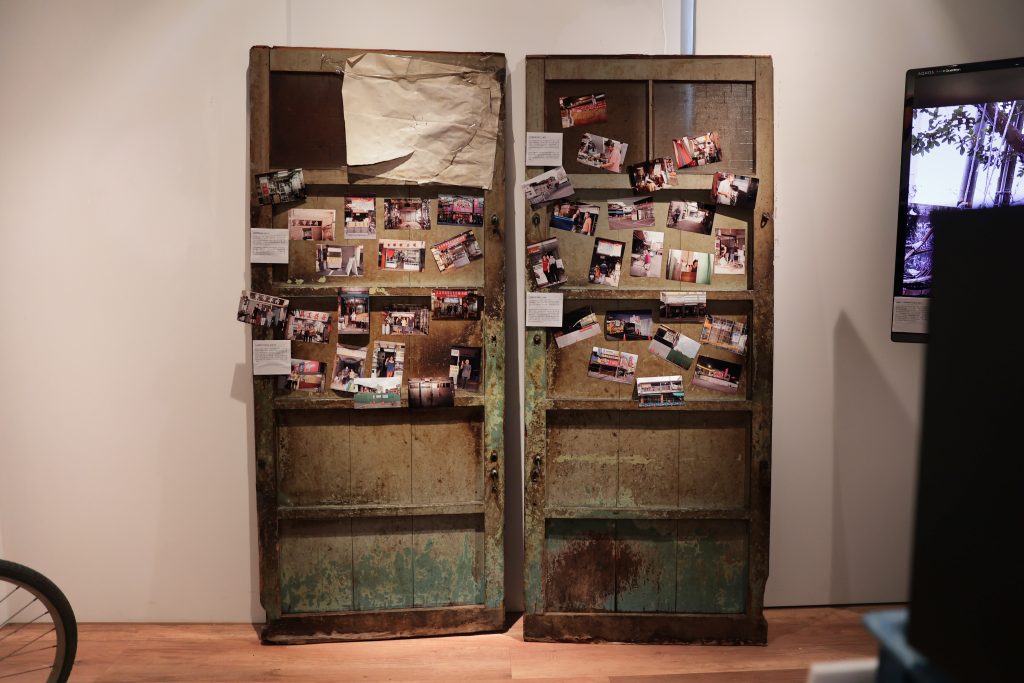

除了照片,我也挑了三件在受訪者口中常被提起、對他們來說格外重要的老物件,放進展場裡。像是阿公早期做生意用的腳踏車、舊時代用的收銀機、還有從東市場拆下來的兩扇檜木門。這些物件原本只是市場的一部分,但當它們被放進展場、被看見,彷彿也被賦予了承載家族記憶的角色

我把作品貼在那兩扇檜木門上。它們原本是市場店面的後門,如今卻成了觀看的起點與終點。觀者經過時,往往會不自覺地放慢腳步,彷彿被邀請走進一個不那麼喧囂、卻留有無數生活痕跡的空間

展場的一角,我設置了一台電視播放我剪輯完成的紀錄片。影片裡收錄了現場聲音:機車穿過窄巷的聲音、炒鍋碰撞的聲音、還有攤販的笑聲與聊天聲。我特別沒有加配樂,只想讓觀者聽見市場真正的聲音。很多人站在那邊看完影片後,會回頭去看牆上的照片再走回來繼續看第二遍。這樣的觀看方式是我原先無法預設的,但在現場我漸漸發現,那些觀者來回走動回頭望向照片的動作,其實就是一種情感的流動。像是內心深處醞釀著什麼,透過觀看展覽,這份情感被慢慢喚醒逐漸浮現出來。

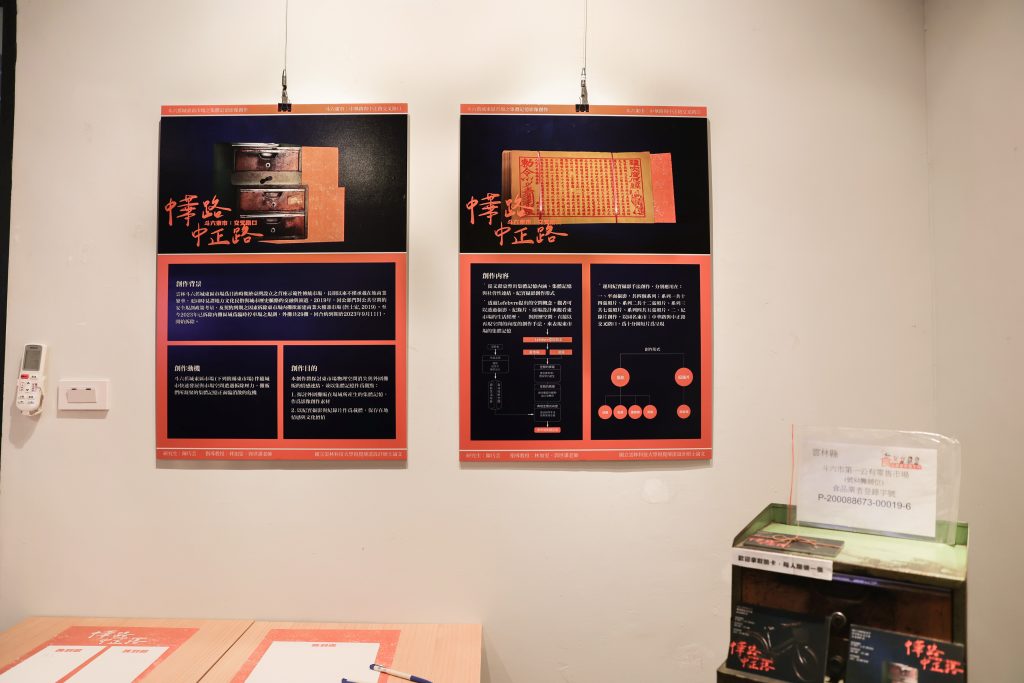

我也準備了四塊展板,用來說明我整個創作的動機、契機與過程。我寫下自己是怎麼開始這段計畫的、怎麼與攤販建立關係、又是怎麼一步步從觀察走到拍攝,最後走向展覽。這些話不只是給觀眾看的,其實也是寫給我自己,讓我不忘記這些日子發生過的事情。

展覽的開幕那天,有幾位受訪者也來看。他們站在檜木門前,看著自己的照片笑說這真的就是我們的市場欸。那一刻我覺得好像不是我辦了一場展覽,而是他們來認回屬於自己的東西。

對我來說,這場展覽是為了讓東市場攤販的記憶有一個出口。那些聲音、椅子、照片與老物件像是一條條線串起這些回憶。記憶的載體,有時附著在影像上,有時附著在物件,但其實都需要好好的被處理與對待。尤其事過境遷後邀請受訪攤販來看展覽,可以感受到他們時帶著完全不同的心情在回顧,在東市場的日子已然成為回憶,時而感嘆、時而歡樂,都令人彌足珍惜。