在田野調查的過程裡,除了拍照、觀察,後續我也試著和一些攤販聊聊天,想聽聽他們怎麼看東市場,怎麼過日子,有沒有什麼記憶中覺得有趣的事情,是照片拍不下來但說得出來的。

其實一開始我就想訪談,但真的要開口前我猶豫了很久。因為我知道市場裡的人每天都很忙,也不一定有空有心情跟你聊這些事。加上過去也有很多人來過,拍照、採訪、做研究的,他們問完就走很少人真的留下來,我並不想,只簡單的碰觸東市場表面然後就離開。

後來我選擇訪談的是市場外圍還有營業的攤販。原本根據資料看有29攤,實際跑一遍後發現只剩22攤還留著,最後真正還有營業的只剩下9攤。這9攤,也就成了我想了解的對象。

詢問他們的意願時有人婉拒、有人願意聊聊。當時也會盡量避開人多或忙碌的時候,找一個不會打擾他們做生意的空檔說話。有時我們邊講話,他們手還在動,像是包菜、找錢、收貨,雖然不完全符合正式訪談但那種一邊工作一邊聊的節奏,其實就是市場的日常。

準備的問題大多很簡單:「因為什麼契機到市場來做生意?」「印象最深的是什麼人、有發生什麼特別的事情嗎?」「有選擇什麼東西帶走嗎?」,其實這些都是生活裡那些留下來的小事情,但正因為是生活是日積月累才顯得這些記憶特別可貴。

像是有一位賣雞排的謝先生,他跟我說其實他們家以前也是在東市場賣肉圓的。後來因為人手不夠,加上他自己也愛吃雞排就乾脆自己出來創業了。在東市場很多老店之中,他的資歷算是最淺的還是個菜鳥;但他們家族的故事,已經在這個市場空間裡延續了三代。

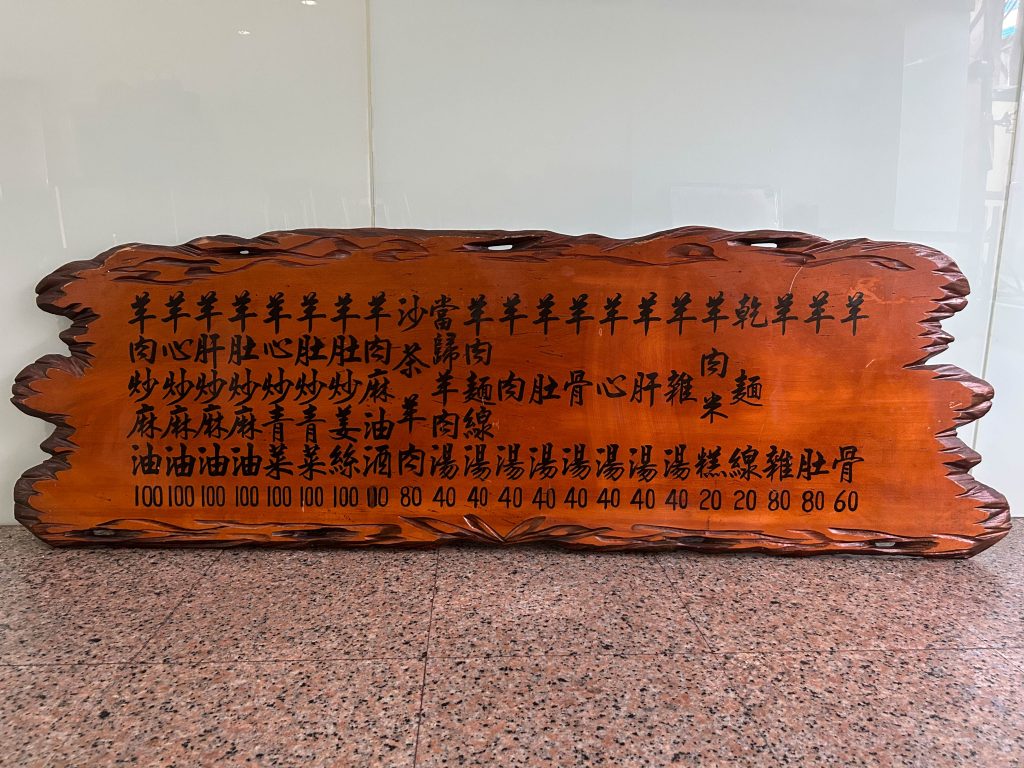

還有一位程先生是做全羊料理的。他說他們家是從阿公阿嬤那一代開始擺攤的,到現在已經是他跟姊姊、還有幾個員工一起經營。他笑著說:印象中那時候要從倉庫搬到外面中華路的店面,但我跟姊姊還小,所以就有隔壁的哥哥、姊姊、叔叔、阿姨揪一揪會來幫忙,大家都很熱情。但我聽進去的是一種日子累積出來的親密,這裡不僅是一群人在東市場做生意而已,而是一起過日子的人。

有一次我問他們市場拆了以後,你們會留下什麼?有人說應該是攤位的招牌,有人說是用了十幾年的工具。那些東西聽起來像是做生意的器材或是耗材,早就不只是工具了,它們跟著日子一路走過,也慢慢長成了記憶中的一部分。

在整個訪談過程中我沒有標準流程,因為我知道,記憶不是按部就班回答出來的,它常常藏在一個表情、一句話,甚至一段沉默裡。

我印象最深的一句話,是某位攤販說的:市場會拆啦,我們都知道。只是沒拆之前,日子還是要過嘛,聽起來有點無奈但我從他語氣裡聽到一種淡淡的、卻很堅定的陪伴感,像是在陪一個老朋友,走完最後這一段。那時候,市場裡籠罩著各種情緒,大多數人都在面對一件即將發生的變動。且不是每個人都願意侃侃而談關於搬離東市場的事,甚至有些人覺得,自己的故事很平凡得不值得被記下來。

這些談話後來成了我創作的基礎。不是照片裡的畫面而是聲音、語氣,還有那些說出口或沒說出口的故事。透過這些訪談我才真正用另一種方式看見市場,不僅是它的外表而是真正的樣貌。